どうしても WiFiが届かない場合の代替策: PLCアダプタ

履歴: 2016/ 6/16 初回アップ

一昔前の PCのインターネット接続用途だけでなく、スマホの通信料金低減などのため今や一般家庭でも広く使われるようになった 無線LANだが、電波法の出力制限のため1階と2階の通信やコンクリート壁に遮られた部屋間などでは電波が届かずに使えないという問題がある。

そうした場合の一つの代替的な手段として あまり知られていないが 現代の家屋なら家中に張り巡らされた AC100Vの商用電源線に信号を重畳して通信する PLCアダプタ(電源ラインアダプタ)という製品がある。マンションとしては比較的広めの私の家でも、WiFi電波が端まで届きづらいという問題があったので、PLCアダプタを使ってみた。

WiFiターミナルの通信距離を伸ばす方法 はこちら

1.PLCアダプタ(電源ライン通信アダプタ)とは

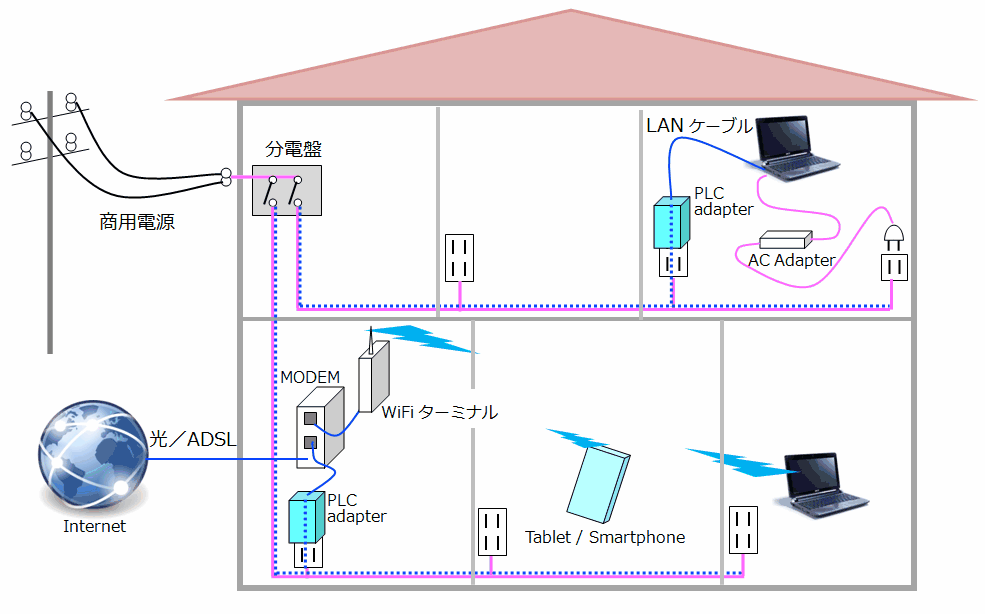

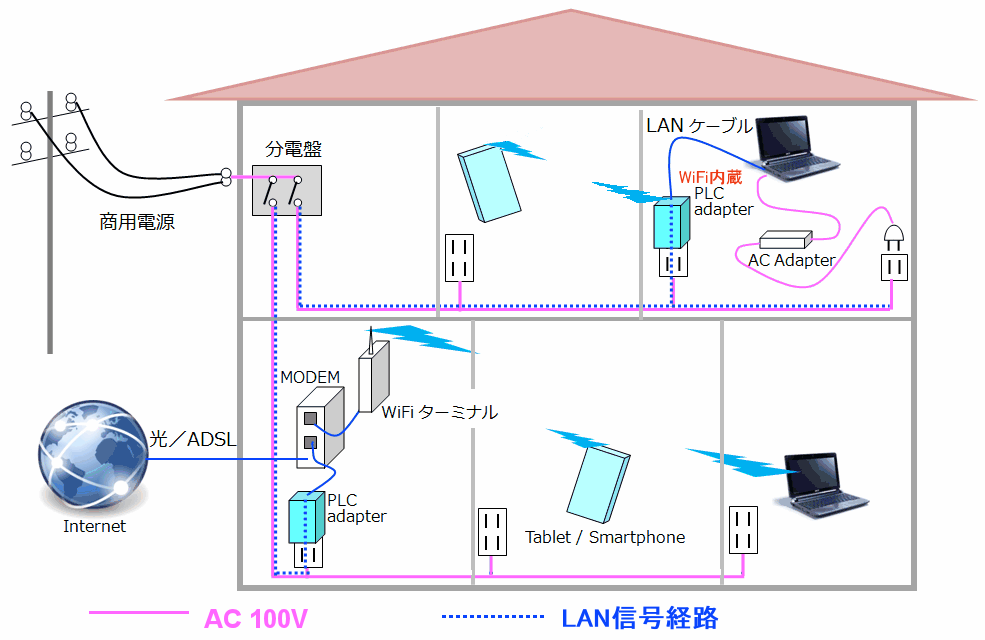

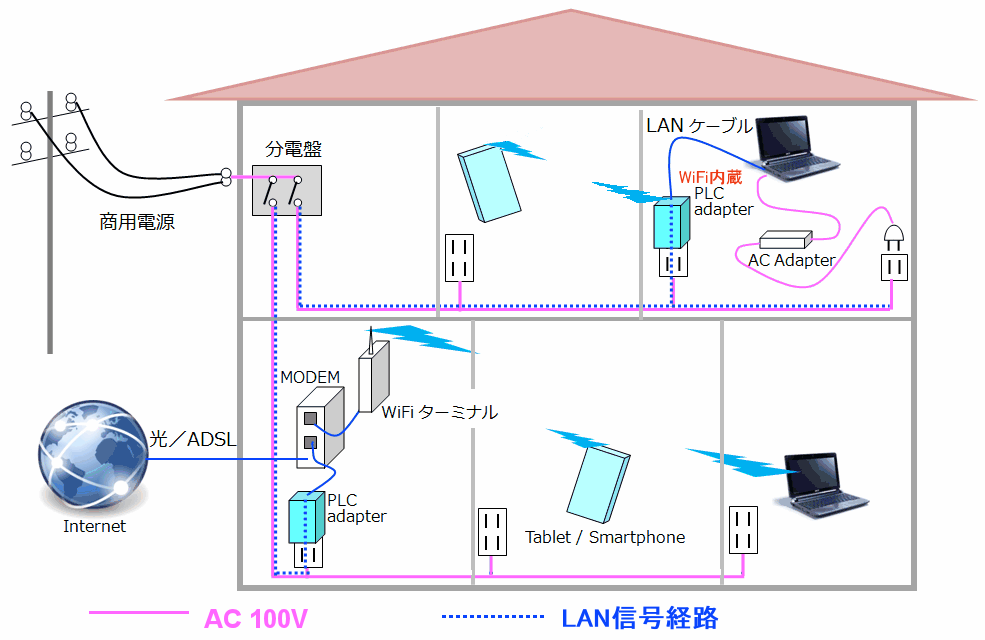

PLCアダプタ(電源ライン通信アダプタ)はパソコンをインターネットに繋いだり、LANケーブルが繋がっていない離れた部屋のパソコン同士で通信するために規格化された機器で、主に国内ブランド、アメリカブランドの製品があり、通信方式も HD-PLC・UPA・HomePlugなど何種類かある。2個セットで 5千円台~2万円くらいだが、使い方としては下図に示す通り 1対の同じ規格のアダプタをACコンセントに挿して、そのアダプタの LANコネクタ端子に LANケーブルを挿すだけで、一般的には WiFi接続のようなパスワードの設定などの手間はいらない。(一般的な住宅では隣家との間では信号が減衰して混線などの問題はないとされている)

電波法のような国別の規制法もないので、電源電圧が 120V以上でコンセントの形状が国内用 且つ同じ規格のアダプタ同士なら海外向けのものでも問題なく使える。

今回私が選んだのは、ネットで比較的安価に入手できる TRENDnet 社の <Power Line 500 AV Kit>というもので、TPL-406E2K という単体アダプタ2個がワンボックスに入った 6千円+αのセット。

同じブランドでは、通信速度の理論上限値が異なる 200AV(5千円台)/600AV(8千円台) などのセットや、一つのアダプタにスイッチング機能が内蔵されていて LANケーブルを複数挿せるもの、WiFiターミナルが内蔵されていて WiFiのアクセスポイントになるもの などもある。

2.実際の設置例

右図が実際の設置例。電源ラインはピンク、通信ラインは青い点線で示している。

1階では無線LAN の電波が十分に届くので WiFi通信を使用して、電波が届きづらい2階では PLCアダプタを使っているが、もちろん逆でもいいし、2階の PLCアダプタの先に もう一つ無線LANターミナルを設置しても良い。

注意すべきことは、PLCアダプタをつなぐコンセントは パソコンなどのデジタル機器の電源をとるコンセントとはなるべく離すこと。私の実験では デスクトップパソコンの電源と PLCアダプタを同一のテーブルタップからとった場合、≒30Mbpsだったが PLCアダプタを部屋の反対側の壁コンセントにつなぐと ≒50Mbpsと ≒1.7倍になった。

パソコンや TVといったデジタル機器の電源はスイッチング電源を使用しているので高周波ノイズが電源ラインに漏れ出るため、こうした高速通信に対してノイズとして働き、通信速度が低下する原因になる。いずれ実験したいと思っているが、デジタル機器の電源にノイズフィルターを挿入して高周波ノイズが電源ラインに漏れだすことを防げばもう少し通信速度が上がるはずだ。

逆に、 PLCアダプタをノイズフィルター内臓のテーブルタップ経由で接続することは絶対に避ける。ノイズフィルターは商用周波数(50/60Hz) は通すが、オーディオ機器やデジタル機器の誤動作につながる高周波を減衰させるので、PLCアダプタの信号も減衰してしまう。同じ距離を引き回すなら 電源コードよりも高速通信に適した LANケーブルを使用したほうが有利だ。どうしても壁コンセント直接に PLCアダプタを挿せない時は、安いノイズフィルター無しのテーブルタップを使用すること。

3.実際の通信速度

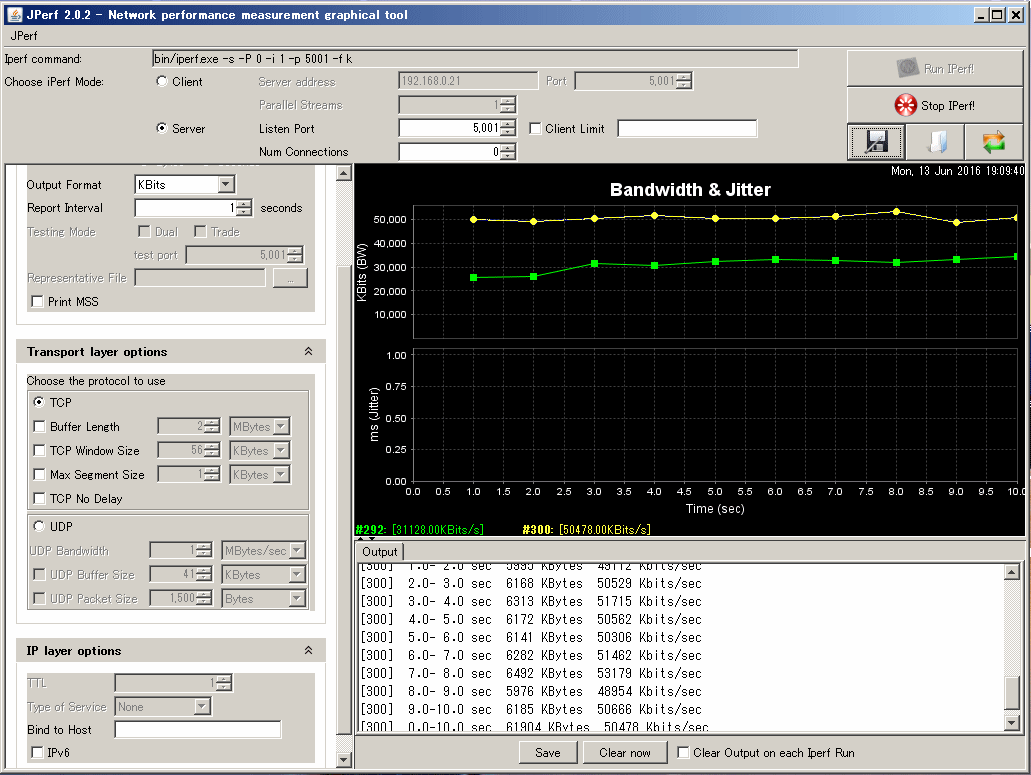

通信速度を計測できる(Jperf)というツールを使って、<Power Line 500 AV Kit>の実際の通信速度を計測してみた。

まず、2部屋 10m弱離れたコンセントに 2台のパソコンを繋いで、片方を Jperfのサーバー、もう一方をクライアントに設定して通信したのが右の図。

まず、2部屋 10m弱離れたコンセントに 2台のパソコンを繋いで、片方を Jperfのサーバー、もう一方をクライアントに設定して通信したのが右の図。

黄色いグラフは PLCアダプタと 片方のパソコンの電源を別コンセントに繋いだ時、緑のグラフは同じコンセントに繋いだ時で 夫々 50Mbps/30Mbps というデータが得られた。

この数値は 一見、300Mbps などと謳っている無線LAN の WiFiターミナル経由よりもかなり低い値に見える。しかし、実際には無線LAN の場合はナマの転送データ量が理論値近く出ることはなく、暗号化などのセキュリティのオーバーヘッドが乗っかったり、距離がすこし離れたり通信圏内に同じ周波数(チャンネル)を使用する WiFi機器がある場合など、簡単に 1/10程度まで低下する。

この数値は 一見、300Mbps などと謳っている無線LAN の WiFiターミナル経由よりもかなり低い値に見える。しかし、実際には無線LAN の場合はナマの転送データ量が理論値近く出ることはなく、暗号化などのセキュリティのオーバーヘッドが乗っかったり、距離がすこし離れたり通信圏内に同じ周波数(チャンネル)を使用する WiFi機器がある場合など、簡単に 1/10程度まで低下する。

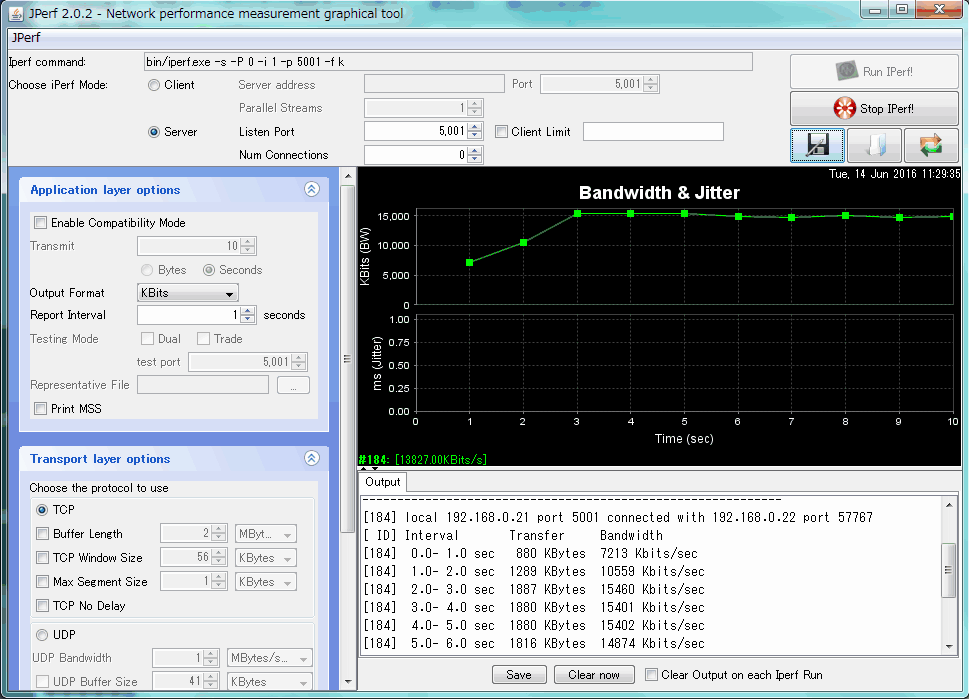

右図が私が使用している Buffalo WHR-G300N を使用して同様の測定をしたもので、この例では PC ~ WiFiアダプタ ~ PC という往復経路ということもあり WiFiでも 15Mbps(IEEE802.11g のカタログスペックの 1/4!)程度しか出ていない事がわかる。

4.実際に必要な通信速度

昔は LANの通信速度は LANケーブルを使ったってせいぜい 10Mbpsも出れば御の字だった。しかし技術の進歩で瞬く間に 有線LANの規格は 1Gbpsになり、無線LANも 150Mbps > 300Mbps > 1300Mbps という具合に高速化してきた。

大きなファイルをPC間でコピーする場合などを想定すれば転送速度が速いに越したことはないが、一般家庭で通常の作業ではそこまでは必要ない。じゃぁ実際はどれくらいあれば良いのか? という疑問が湧く。 そこで、比較的多いケースとして フルハイビジョン動画再生に必要な速度を実験で調べてみた。

使用したのは 地上波デジタル相当のフルハイビジョン録画ファイル 10分間分。 ファイルサイズが≒1.5GByteのもの(= MPEG-2圧縮)。 これを h.264 の圧縮でビットレートを 1/2 ~ 1/10に変えて変換したものを、上記の環境で片方のPCの HDDに保存し、もう一方の PCで再生してみた。

計算では、 1.5GByte=12Gbites > 20Mbps という事になるが これはあくまで平均値で しかもファイルの裸のデータ量。LAN上の通信ではファイルをパケットにして各パケットに送信先などの情報を付加するためかなりのオーバーヘッドが乗っかるし、とりわけ無線LANの場合は暗号化などのセキュリティが必要な分 何倍ものバンド幅がないと再生が途中停止したり乱れる。

結果は、再生の度に状況が変わるために かなりアバウトだが、WiFiだと 録画生ファイルでは殆ど動画とはいえないレベル。1/4圧縮でもたまに再生時に不具合が出た。それに対して PLCアダプタを使った場合は MPEG-2の生ファイルのままでも不具合は発生しなかった。

結論として、WiFiの普及で一気に影が薄くなってしまった PLCアダプタだが、使い方によっては WiFiよりも安定した実用十分な通信が可能になることが分かった。

家の構造などで WiFiがつながりづらい場合、試してみる価値は十分にあるだろう。試す場合は、PCなどのデジタル機器の電源をとるコンセントと、PLCアダプタを挿すコンセントを変えてみて条件の良くなる接続を見つけることが肝心だ。

5.まとめ

以上を簡単にまとめると

| 通信機器 | 実測転送速度 | 説明 |

| PLC アダプタ | 50Mbps | PC電源と別コンセント |

| PLCアダプタ | 30Mbps | PC電源とコンセント共用の場合 |

| WiFi ターミナル | 15Mbps | Buffalo WHR-G300N 最大54Mbps(IEEE802.11g) ターミナル~PC間距離 ≒7m |

6.追記: WiFI内蔵 PLCアダプタ

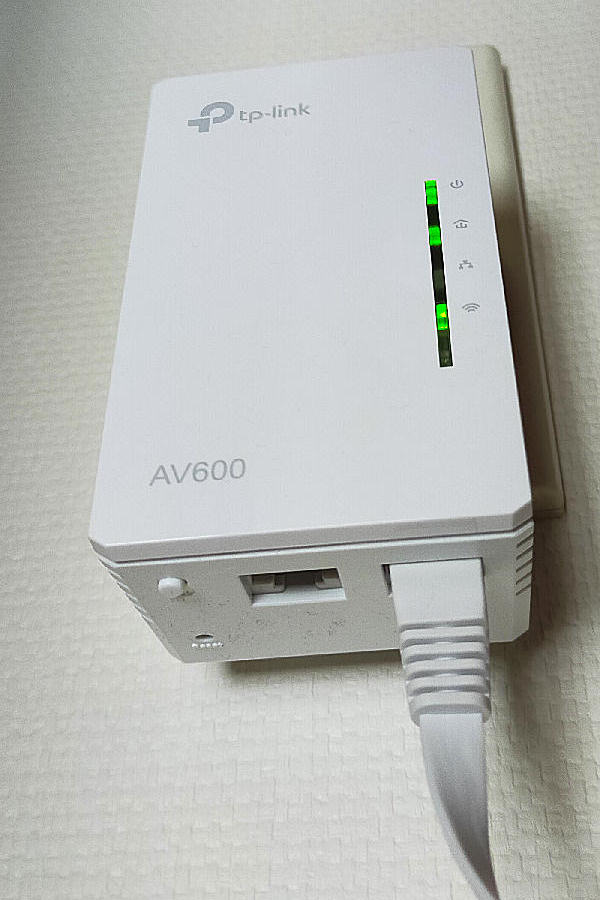

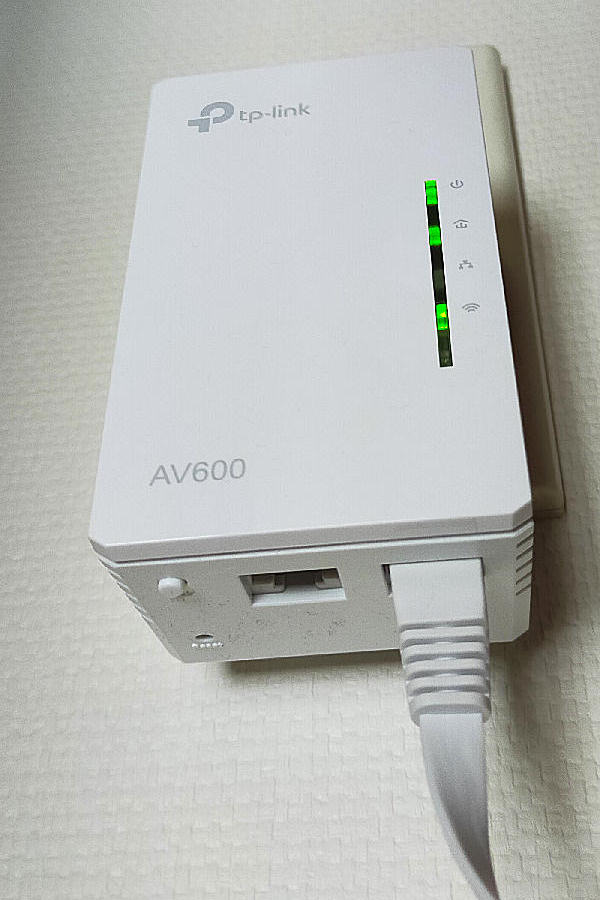

結果、PLCアダプタの先に WiFiターミナルの設置が一番良さそうだという結論になって、写真のような WiFiアクセスポイント内蔵PLCアダプタを導入した。

このアダプタは LANコネクタ口2個と WiFiアクセスポイントが内蔵されているので、親のルーターの場所から離れたところで 有線LANや、 その周りでスマホやタブレット、WiFi内蔵のブルーレイレコーダなどを使えるようになる。

例えば、親の WiFiターミナルを設置した部屋と、スマホなどを使いたい部屋の間がコンクリートの壁などで仕切られていた場合、

(右の図では2Fの床が鉄筋コンクリートだったりした場合)

WiFi中継機ではどこに置いても届かない可能性が高いが PLCアダプタなら例え鉄板やアルミ板で覆われた部屋の中でも WiFiが使えるようになる。

例えば、親の WiFiターミナルを設置した部屋と、スマホなどを使いたい部屋の間がコンクリートの壁などで仕切られていた場合、

(右の図では2Fの床が鉄筋コンクリートだったりした場合)

WiFi中継機ではどこに置いても届かない可能性が高いが PLCアダプタなら例え鉄板やアルミ板で覆われた部屋の中でも WiFiが使えるようになる。

Page TOP Site TOP WiFi の到達距離を伸ばす

Access Counter: