Western Digital HDDは冬季の起動が苦手!

ドキュメント履歴:2012年 3月10日初回アップ

昨年だったと思うが、I-Oデータの 地デジボードを搭載して録画を始めた頃 HDD容量が不足し、ちょうど広告で 2TBの HDDが 8千円程度だったので購入して組み込んだ。その時は 2nd HDDとして録画専用で使っていたが、さすがに 2TBもあると 録画しても見切れない番組ばかりの私には録画でも使いきれず、昨年秋 メインPCを i7機に更新してから O/Sもそのうち 2TB HDDに載せ替えようと思っていた。実際の載せ替えは 今年の正月過ぎになってしまったんだけど、載せ替えて使用していたらどうも起動時間が長く動作も遅い。PCの電源ONから最初のアプリの ThunderBirdを起動すると、受信箱の表示までに 5分以上かかる。しかもその後、メール作成などで入力作業をしても日本語変換がキーボード操作に追いつかず、変換ミスの連続。そのうちに普通に戻るんだが、通常通り操作できるようになるのは起動後 15分近くかかっていると思われた。これじゃ せっかくの i7機が宝の持ち腐れ・・・ SSDに換装するにしても原因が分かっていないと気分が悪い・・・と意を決して原因究明に乗り出したが、最初はマサカ HDDの低温性能とはツユほども思わず、ウィルススキャンのような 1日1回のアプリかプロセスが朝一番の起動後だけ起動しているんじゃないかと、時間を見つけては解析していた。最初は朝一番の起動時だけ遅いと思いこんで 1日1回しか確認できずに なかなかはかどらなかった。

予め言っておくと、世の中で言われている Western Digitalの「低速病」とは症状が異なる。どちらかというと SeaGateの方で問題になっている 「低温病」の方が近い感じ。

結論からいえば、思いもしない原因(電子部品の常識として 高温すぎる場合は注意、低温なら 5℃くらいまでは全く問題ない・・・と思い込んでいるだけ)で Western Digital の「緑」HDDは 低温(SMART<18℃)では書き込み速度が異常に低下することが分かった。

- 起動時間

- HDD Bench

- 大容量ファイルコピー時間測定

- 起動確認

- 結論

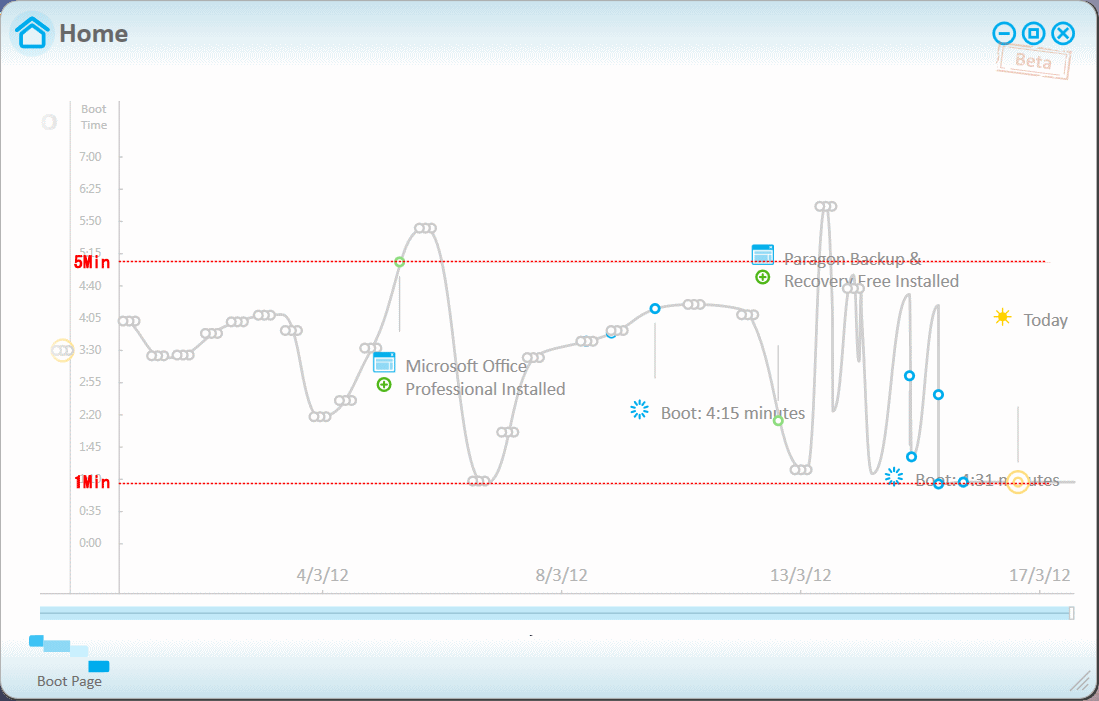

Soluto という起動時間の測定・記録ツールを使って起動時間を測定すると下の図のように、朝一番の起動と、その後の再起動の時の起動時間が 5分~1分の間でバラツクのが分かる。但し、下図のグラフは縦軸(起動時間)のスケールが結構いい加減で、5分を超える時間は2回しかなさそうに見えるが詳細表示させると実際は 6分を超える起動時間が2回、その外も朝の起動時は すべて 5分を超えている。

下の表は WesternDigitalと Seagate(7200rpm) それと Hitachi(7200rpm)の HDD上に Win7 O/Sを載せた場合の起動時間の比較。各 HDDでは 若干生かしているサービスなど環境がわずかに違うが、Solutoで測定したおよその起動時間は以下の通り。

| O/S起動 HDD/温度 | ~18℃ | 18℃~ |

| WD20EARS (Caviar Green) | 4.5~6min | ≒ 2min |

| ST3320620AS (SeaGate 5400rpm) | ≒ 2.5min | ← |

| HDS721010 (Hitachi 7200rpm) | ≒ 1min | ← |

| (Avastをアンインストールした状態の起動時間を Solutoで測定した値) | ||

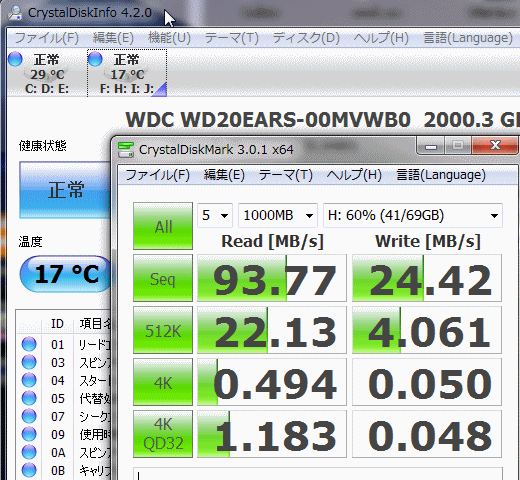

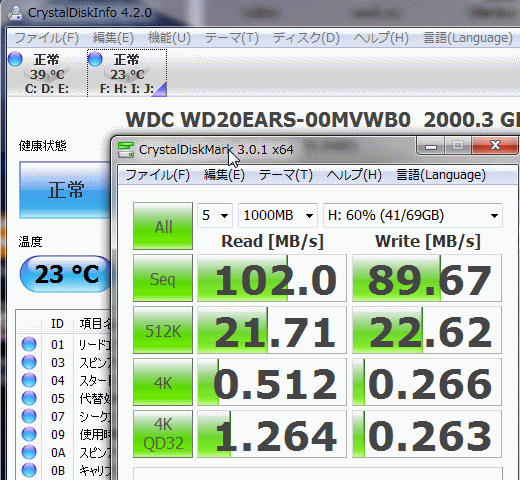

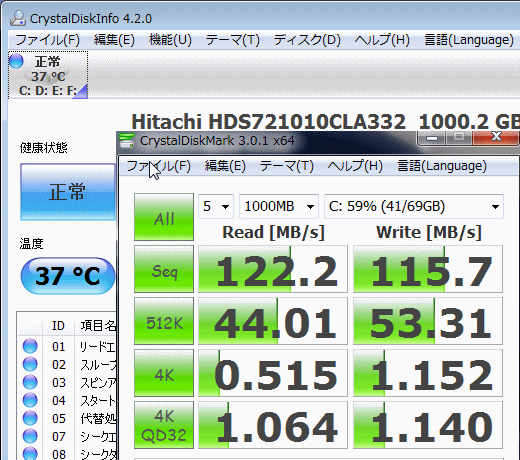

Crystal DiskMark というベンチマークツールを使って、起動直後に HDDのアクセススピードを計ってみると Read も遅いが Writeが更に遅い。しかし測定中に温度は HDDの自己発熱で徐々に上がるので、O/Sの起動が遅い上に1ラウンド 5分以上の測定を繰り返すと 2度目の途中くらいからスコアが上がり始める。同じ作者の Crystal DiskInfoという HDDの情報表示ツールでS.M.A.R.T情報を表示させて温度を見ながらベンチをとると、18℃あたりから性能が変化して正常値になるようだ。

そこでなるべく起動後10分以上経過しても起動時温度のままの値をベンチマークで取れるように、別HDDのO/Sで起動しておいて HDDアクセスが頻発しないようになってから WDの HDDに電源投入し、しかもHDDをケースから取り出してファンで強制冷却しながら 18℃以下を維持して安定したベンチマークをとり 18℃以上の値と比較してみた。

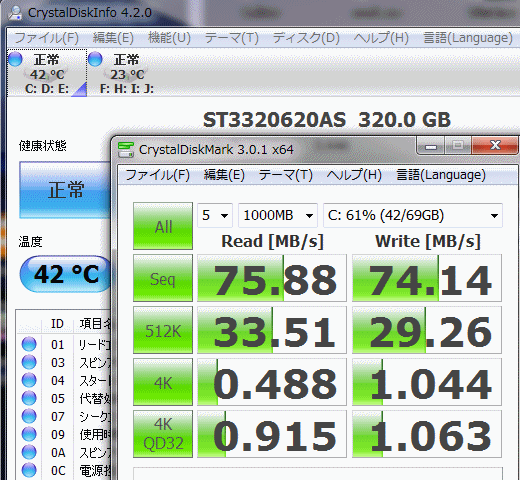

結果は、何故か シーケンシャルの Read性能は18℃以下でも 10%程度しか落ちずに、下の Seagateの値と比較しても高い値となっているが、シーケンシャルな Writeは同じ WDの 18℃以上と比較すると 1/4程度の値、連続性が失われるに従って Writeの性能はさらに極端に落ちる結果となった。

このとき使った O/S側のHDDは Seagate(以降 SGと略記)の 320GBだが、512KBまでのファイルなら WDの 18℃以上と比較しても SGの方が速そう。その後 結局 乗せ換えた Hitachiと比べると大差がある。SGの HDDと 18℃以下の WDとを比較しても 512KBの Writeでは約 x7、4KBでは実に約 x20の値となっている。18℃という値は作業環境として十分ありうる値で、もしこの値が正しければ重要事項としてユーザー告知が必要なレベルだと思うのだが。

| SeaGate | Hitachi |

|  |

上記の画像でも分かるとおり、WDのこのHDDは 部屋の温度に対して +10℃強と非常に低発熱で、比較した SGのものよりもかなり測定温度は低く、そのことも却って足を引っ張っぱる結果になっており、このHDDには低温時のアクセス性能は期待できない。18℃以下の Write性能は 3.5" HDDとしては信じられない低い値だ。

但し、PC起動時に読み込まれるシステムやサービス関係のファイルサイズは 昔のO/Sと較べると 最近は複雑化してかなりサイズが大きくなってきており、しかも Win7になってから 自動でデフラグメンテーションが行われていることもあって 512KBはともかく 4KBという不連続のファイルアクセスを連続で繰り返すことは現実にはほとんどないことと、起動時はほとんど Readアクセスであり Writeの割合がそれほど高くないことから、これが前項の起動時間の表との差の原因と思われる。

しかしながら、Xpのような自動でデフラグメンテーションが行われない O/Sで使い続けた場合には、特に低温時には書き込み時間が極端に増加する可能性もある。

18℃を超えた場合でも 4KBの Write性能は SGの 1/4程度になっており、Crystal DiskMarkの書き込みアルゴリズムとの相性もあるかもしれないが、総じて WDの HDDは Write性能が低いのだろう。Pat.でどうしても使えない高速化技術があるなど、特殊な要因がありそうな気がする。もしくは これからの大容量HDDは Win7のように断片化がおきづらい環境で使用することを前提に、小容量のファイルが何個も連続で書き込まれるという処理はもはやあり得ないと割り切って、静音化や低発熱に力点を置くという明確なコンセプトで作られているとも考えられるが、それならせっかく温度センサーを搭載しているんだから、18℃以下と以上では制御方法を変えて低温でもこれほど性能が落ちないような制御をすべきだろう。

SGの一部の HDDについては「低温病」という症状があるらしい。WDでも 「緑」シリーズは同じような磁気材料を使って Read After Writeというような制御を行っている可能性は高いが、その場合でも Readや 18℃以上の値の半分程度にはなりそうで、この ベンチの Writeの値の説明は難しい。

さらに確認として、実際に 2.2GB/1ファイル のパーティション間コピーの時間を測定してみた(3回測定の最速値)。

WDは Western Digital WD20EARS、 SGは Seagate ST3320620ASで WD -> WD は WD同士の別パーティションに 2.2GBのファイル AとBを交互にコピーした場合の時間。WD -> SG は WDから SGに同様にコピーした時間を示す。(空き容量はいずれのパーティションも 15GB以上で断片化も 1%程度のものを使用している)

念のため、WDと SGそれぞれの O/Sから起動して測定した。

| 構成 | O/S: WD | O/S: SG | |||

| 温度 | ~18℃ | 18℃~ | ~18℃ | 18℃~ | 差 |

| WD -> WD | 104" (21.2MB/s) | 45" | 59" (+131%) | ||

| WD -> WD | 117" (18.8MB/s) | 62" | 55" (+89%) | ||

| WD -> SG | 74" | 60" | 14" (+23%) | ||

| WD -> SG | 24" | 23" (95.6MB/s) | 1" (+4%) | ||

| SG -> WD | 113 | 73" | 40" (+55%) | ||

| SG -> WD | 85" | 25" | 60" (+240%) | ||

| SG -> SG | 75" | ||||

| SG -> SG | 55" | ||||

以上の結果から、HDDの温度が起動時間に直接的に関係していると判断。

更に起動時間の確認を以下のパターンで実施した結果

| 確認方法 | 結果(起動時間) | |

| A | FANで 18℃以下に強制空冷しながら 再起動 | 4分以上 |

| 但し、長時間(1時間程度)強制空冷で駆動し続けた後の再起動では、Crystal DiskInfoの表示温度が 15℃だったにもかかわらず、1分程度の起動時間となる場合もあった。 | ||

| B | ① 朝一番の起動時にヒーターで20℃以上に予熱してから起動 ② 起動時にBIOS設定画面のまま 20分ほど放置した後 O/S起動を行う | 1分前後 |

Western Digitalのこの回転数変動型の HDDは、Seagateの ST3320620ASと比較して シーク時のカリカリ音やモータの回転音などがほとんど聞こえず静音性は非常に高く、発熱も少なく従って-多分-省電力で、 20℃以上の部屋で使うなら優れた性能だが、冬の寒さを我慢して作業するような部屋の中や、暖房を入れた直後の部屋で電源ONして 急いで作業するようなマシンでは できればO/Sだけは別ドライブにインストールして使用した方が精神的ストレスが少ない。

結局、分かり切ったことではあるが起動は SSD、録画データは WDという構成が最も望ましいというのが今回の結論だが、ただでさえ気難しい I-Oの地デジボードを SSDで走らせるのはこれまた ひと波乱ありそうで・・・。

結局、数日間考えて 2ndマシンに Hitachi の 1TB を搭載していることを思い出した。現在、モニタの切り替え機の問題で メインマシンと 3rdマシンしか使っていないので、この Hitachiを引っこ抜いてメインマシンの O/Sパーティションをコピーして運用することにした。(乗せ換えて測定したのが上記一部のデータ) Hitachiは 特にシーク音が昔ながらのゴトゴトという感じの結構大きな音で、TV録画している時など気になるが、イザ乗せ換えて起動してみると起動時のストレスはほとんど感じず、最初に Xpから Win7に乗り換えた時のサクサクとした感じに戻った気がする。

その後数日間運用して劇的に改善した結果はコチラ

近所のPCデ○で 7,000円弱で 60GB SSDが台数限定で出ることがあるんだけど、チラシの写真ではどうも OCZ製らしい。ここのデータでは ベンチのReadの値が公称値 500MB近いのは 0Fill= All"0" 書き込みの場合で、実データでは 170GB程度になるとのことで、それでは WD HDDの倍速くらいにしかならない計算。

ちょっと迷っているが どうせなら 上記参考ページの Crusial M4にするだろうなぁ。

このページのトップへ Y.Nakajima's Top page HDD 低温特性解析ページ